侾丏俀丂崅楊幰偵備偲傝偑惗傑傟偨偑丄丒丒丒

丂

丒帺桼帪娫偑偱偒偨

丂惉恖屻摨偠巇帠傪懕偗傞偐丄怴偨側僉儍儕傾傪愊傓偐丄屄恖嵎偑偁傞傕偺偺丄

庻柦偑墑傃偨偙偲偵傛傝帺桼帪娫偼師偺2椺偺傛偆偵攞憹偡傞丅

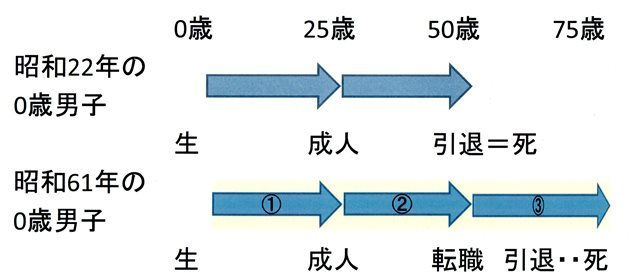

丂恖惗50擭(徍榓22擭)偲恖惗75擭(徍榓61擭)偲偱偼丄壓恾偵帵偡傛偆偵恖惗偺偁傝曽偑戝偒偔堎側傞丅

丂

丂25嵨偐傜50嵨傑偱偺嘇偲丄50嵨偐傜75嵨傑偱偺嘊偺擭悢偼摍偟偄丅徍榓61擭埲崀嘊偑嘇傪椊夗偟偰偄傞丅

丂擁栘怴偼丄乽掕擭屻丂50嵨偐傜偺惗偒曽丄廔傢傝曽乿丂乮拞墰岞榑怴幮乯偱師偺傛偆偵嵶偐偵嶼掕偟丄

丂丂21嵨偐傜60嵨傑偱40擭娫嬑傔偨憤楯摥帪娫亖8枩帪娫

丂丂掕擭屻偺帺桼帪娫丂11帪娫亊15擭乮60嵨乣74嵨)+5.5帪娫亊10擭(75嵨乣84嵨乯亖8枩帪娫

椉幰偼摍偟偄偙偲傪嫵偊偰偄傞丅

丂偙偺帪娫偺挿偝偼丄榁屻偲偟偰丄塀嫃偱丄桰乆帺揔偱丂夁偛偣傞傕偺偱偼側偄丅

丂乽恖偼杮幙揑偵乽妶摦乿偡傞懚嵼側偺偱偁傞(嵅攲孾巚乽宱嵪惉挿庡媊傊偺實暿乿怴挭慖彂2017乯偙偲傪

朰傟偰偼側傜側偄丅

丒帺桼偑惗傑傟傞

丂壠掚偱偼巕嫙偼惉恖偟丄恊棧傟偟偰偄偔丅堦曽怑応偱偼峉懇偼庛偔側偭偰偄偔丅丂

岲傓偲岲傑偞傞偵偐偐傢傜偢丄壠懓傗巇帠傪攚晧偆搙崌偄偑寉偔側傝丄拞崅擭偵偼帺桼偑惗傑傟傞丅

丂乽巹偑崱60戙偱偡偐傜丄帺暘帺恎偺枹棃偺栤戣偱傕偁傝傑偡丅

彈惈偼丄恖惗偺偦傟偧傟偺抜奒偱丄柡丄嵢丄曣偲婜懸偝傟傞栶妱偑曄傢偭偰偄偒傑偡偑丄

偍偽偁偝傫偵側傞偲栶妱偑徚偊偰偄偔丅

偦偺栶妱偐傜夝偒曻偨傟偰丄屒撈偩偗傟偳傕帺桼偵側偭偨帪偵壗傪峫偊傞偺偐丅

偦偙偐傜惗傑傟傞乬偍偽偁偝傫偺揘妛乭傪彂偒偨偐偭偨丅

丂丒丒丒

偱傕乬榁偄乭偵傛偭偰丄巹偼偳傫偳傫帺桼偵側偭偰偄偔偼偢偱偡丅

偦偺帺桼偝傪妶偐偟偰丄乽偍偽偁偝傫偺揘妛乿傪彂偄偰偄偒偨偄偱偡丅乿

偼丄乽偍傜偍傜偱傂偲傝偄偖傕乿 偱奌愳徿傪庴徿偝傟偨庒抾愮嵅巕偝傫偺庴徿幰僀儞僞價儏乕丂

乮乽屒撈偩偗偳乬偍偽偁偝傫偺揘妛乭傪彂偒偨偄乿暥寍弔廐丂俁丂2018)偱偁傞丅傑偙偲偵庒乆偟偄丅

丒宱嵪揑偵梋桾偑偁傞

丂偙偺偙偲偵偮偄偰偼栧奜娍偱偁傞偺偱暘偐傜側偄偑丄奺庬忣曬偼堦斒揑偵

丂丂崅楊偵側傞偲壠寁偺廂擖偼掅壓偡傞偑丄巟弌傕掅壓偡傞丄

丂丂挋拁妟偺拞墰抣偼崅楊幰傎偳崅偄丄

丂丂庒楊幰偼廧戭儘乕儞偺晧嵚偑戝偒偄偑丄崅楊幰偼彏娨嵪傒偱偁傞丄

傛偆偱偁傝丄崅楊幰偼宱嵪揑偵梋桾偑偁傞傛偆偱偁傞丅

丂

丒挿庻幮夛偺愝寁偑娫偵崌偭偰偄側偄

丂杮崁朻摢偺恾傪嵞搙偛棗偄偨偩偒偨偄丅

恖惗50擭偲恖惗75擭偲偱偼丄恖惗偺偁傝曽丄幮夛惂搙帒杮惍旛偺偁傝曽偑戝偒偔堎側傞偲

崙搚挕壓壨曈寁夋丒挷惍嬊挿偑孾栔偟偰偐傜40梋擭偑夁偓嫀傝丄

偦偺娫庻柦偼偝傜偵墑傃75嵨傪偼傞偐偵挻偊偨偑丄

枹偩屄恖傕幮夛傕娭學婡娭傕揑妋偵懳墳偱偒側偄偱偄傞丅

丂椺偊偽丄抝偼廇怑偟偰掕擭傑偱嬑傔忋偘傞丄彈偼寢崶偟偰巕嫙傪嶻傒丄堢偰忋偘傞偲偄偆恖惗僐乕僗偑

慜採偺幮夛惂巇慻傒傪扙偟愗偭偰偄側偄丅

丂恾偺嘇偺偨傔偵恊偼嘆偵偍偄偰搳帒偟偰巕嫙傪堢偰偨偑丄嘊偺偨傔偵帺傜偼嘇偵偍偄偰搳帒傪偟偰偄側偐偭偨偨傔丄

嘊偺備偲傝傪妶偐偡摴偑暘偐傜偢丄柍堊偵(恖惗50擭帪戙偺尵梩偱偄偊偽丄桰乆帺揔乯夁偛偡偙偲偵側傞丅

丂彮擭僕儍儞僾偑643枩晹弌斉偝傟偨1995擭偵丄偦偺帪昁梫側偺偼乽榁擭僕儍儞僾乿偱偁傞偲偄偆偙偲偵

帪戙偺嵟愭抂峴偔偲巚傢傟偰偄偨弌斉奅偼婥偯偐偢丄偟偐傕備偲傝偁傞崅楊幰傪擬嫸偝偣傞嶨帍偼枹偩側偄丅

丒搊嶳奅偼挿庻幮夛偵揑妋偵懳墳偟偰偄傞偐

丂搊嶳奅傕摨條偱偼側偄偐丅

丂崅楊幰偺搊嶳丒僴僀僉儞僌峴摦幰棪偺崅傑傝傪庴偗偄傜傟傞傛偆偵

崙柉偺幮夛嫟捠帒杮偱偁傞帺慠娐嫬偺曐慡傗搊嶳摴丄廻攽巤愝偺惍旛偼恑傫偱偄傞偺偩傠偆偐丅

偙傟偲偼媡偵丄崅楊幰偺帠屘偑丄柪榝峴堊暲傒偵寲揱偝傟偰偄傞偺偑婥偵偐偐傞偲偙傠偱偁傞丅

(暯惉30擭4寧26擔丂婰丄6寧16擔丂廋惓乯

(栚師偵栠傞乯丂丂丂丂丂丂(師傊乯