2.3 中高年は山に向かっている

・登山者数は把握できない

理由は2つある。

一つは、次にあるように登山あるいは山歩きを統合的に所管する国の組織がない。したがって

網羅的な登山者数記録はない。

二つは、すでに述べたようにいろいろな山歩きがあり、その範疇が統一されていないうえに、

登山者数か登山者人口かの区分けも明らかでない場合もある。

しかし登山道や山小舎、露営場の込混み具合や登山用具の売れ具合等から、

山を歩く人が増えていることが捉えられているのであろう。

・パイクス・ピークと高尾山

アメリカ合衆国コロラド州のロッキー山脈には高さ14000feet以上の山が54座ある(14ers)。

そのうちの1つ、パイクス・ピーク(4300m)は第2の国歌とも言われるなど親しまれている

America The Beautiful

が創られ、頂上まで延びた片側2車線の観光道路では国際的な自動車レースもあり、

アプト式鉄道も通じる人気の山で、

訪れる人が日本の高尾山に次いで世界で 2 番目に多い山と宣伝されている。

https://www.expedia.co.jp/Pikes-Peak-Colorado-Springs.d6071581.Place-To-Visit?rfrr

=TG.Destinations.POI.Explore.1.2

別の資料によるとパイクス・ピークの登山者数は1.5万人(https://www.webcartop.jp/2012/08/46833).

,高尾山は260万人(http://www.veryblue.org/blog/mountaineering/takaosan-kouyou/)

これはジョークでない。登山者数はこのようにいい加減であるということである。

・高齢者は山に向かっている

総務省統計局は、国民の生活時間の配分や自由時間における主な活動について調査し

国民の社会生活の実態を明らかにする国民生活基本調査を5年毎に実施している。

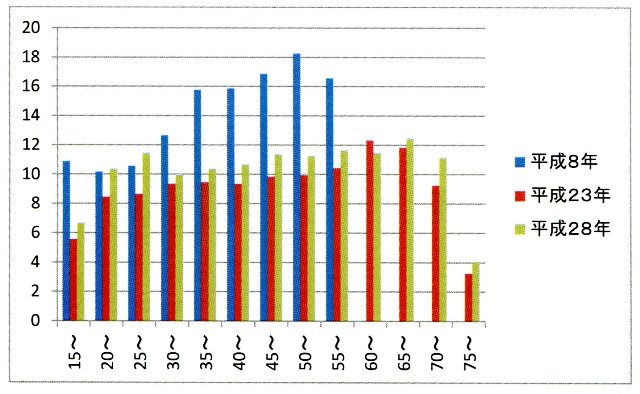

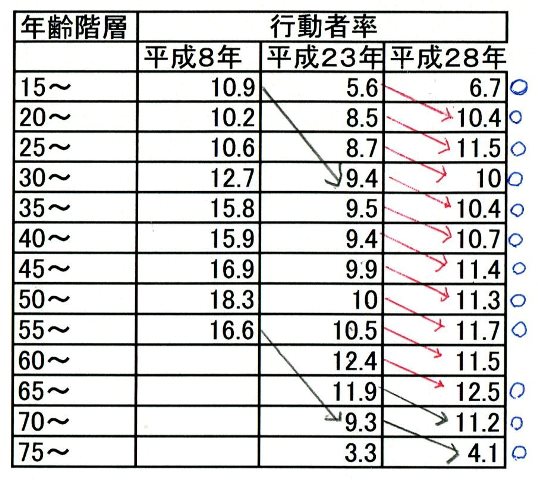

登山・ハイキングへの行動者率の年次変化を示す下の2つの図は、

①団塊の世代(昭和22年~24年生まれ)が、平成8年、平成23年、平成28年のすべてにおいて高いが、

平成23年、平成28年ともに各年齢層が均しく登山・ハイキング行動をしている。

第2次登山ブーム(平成2年、中高年)、第3次登山ブーム(平成19年、山ガール)により均平化されたのだろう。

ただし、平成23年、28年ともに高齢者が高くなっている。

縦軸:行動者率 横軸:年齢階層

昭和21年生まれは、平成8年に50歳、23年に65歳、28年に70歳である。

②平成23年と平成28年と比べると、5年前より行動者率がほぼ増加している(図の赤い矢印)。

③同じく各年齢層とも5年後の行動者率がほぼ増加している(図の青○印)。

②と③は、高齢化するにつれ行動者率が増加していることを教えている。

高齢者は紛れもなく山に向かっている。

・なぜか

なぜ中高年が山に向かうのだろうか。

これについては私見を次項で述べるが、また直接これに答えるものではないが、

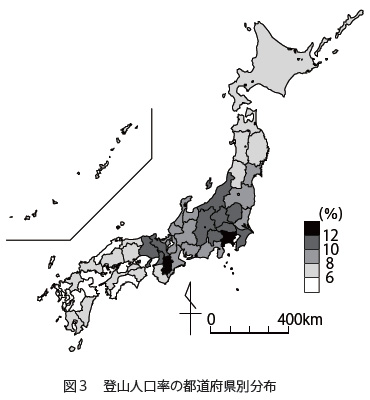

登山・ハイキング行動者率を地理学的に整理されたものを紹介する。

行動者率は都道府県別にみると大きな差があり、これは経年的には変化していない。

高いのは東京都、神奈川県、奈良県と関東、近畿、中部地方で、低いのは北海道、東北、中四国、九州である。

http://todo-ran.com/t/kiji/19672 http://hoshikusa.jpn.org/yomimono/tozanchiri.html

(2006年調査) (2016年調査)

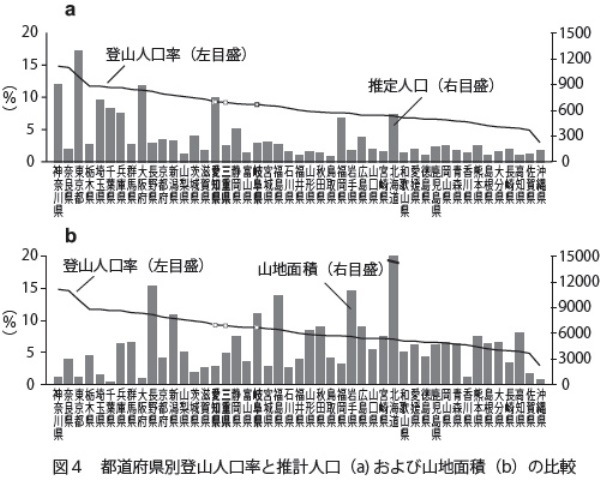

2006年のデータにより「地域差はどのように生まれた」のかについて下の

上図:「都道府県を登山人口率の大きい順に並べたもの(同順位の場合の順序は任意)に、

2008年10月1日現在の推計人口(a:出典は統計局人口推計データ)」

下図:「山地面積(b:出典は平成21年日本統計年鑑)を示す棒グラフを加えたもの」

から、

「やはり一部の例外を除いて人口の多い地域で登山人口率が高くなっている」

「登山人口率の上位に列せられる都府県では概して山地が少ない傾向は確かである」

とし、

「これらの結果から、「山の少ない都市部で登山人口率が高い」」としている。

これは2.1 及び2.2 において記した原風景にかかる記述とと明らかに異なる見解になる。

なお、東京の西の外れに住む私には東京都、神奈川県は奥多摩、丹沢と山に恵まれていると感じているし、

奈良県も同様でないかと思う。

また、著者は

「これから先はあくまで推測であるが、山が当たり前にあると登山意欲が少なくなり、

山のない環境にあると山への憧れから登山意欲が湧いてくるということがあるのかもしれない

「山がすぐ近くにない場所に登山人口が集積している」という現状は、

「登山は対象の場所まで移動をした上で行われるスポーツ」である側面を如実に示している。」

と述べ、未知への憧れ、あるいは好奇心、旅こころを示唆している。

(平成30年4月20日 記 6月4日 追加)

(目次に戻る) (次へ)