1.中高年登山とは何だ

理解を共有するために、まず用語とデータを整理しよう。

1.1 健康で長生きするようになった

・3つの寿命

3つの寿命を理解しよう。

平均寿命

平均余命

健康寿命

・平均寿命は敗戦後急激に延びた

日本人の平均寿命(男子、以下、同じ)は、昭和22年(1947年)に初めて50歳を超えるまで、

信長が桶狭間出陣に舞った幸若舞「敦盛」にある「人間50年・・・」にあるように長い間50歳以下であった。

また、昭和22年の平均寿命50歳は、当時の先進国中では最低であったが、

長命化が進み、長年世界第一である。

(付表1)

・平均余命が延びた

平均余命は、各年齢ごとに算出され、平均寿命は0歳の平均余命である。

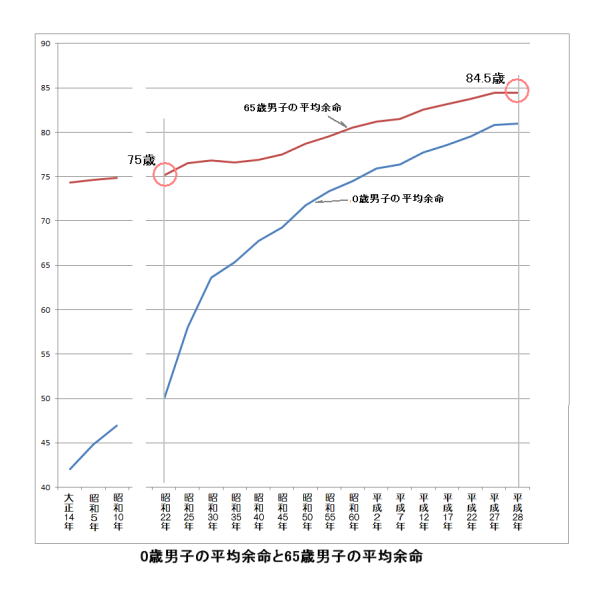

65歳の平均寿命(65歳+65歳の平均余命)の推移を平均寿命のそれと対比して下図に示す。

昭和22年の75歳から10歳延び、現在では84.5歳となっている。

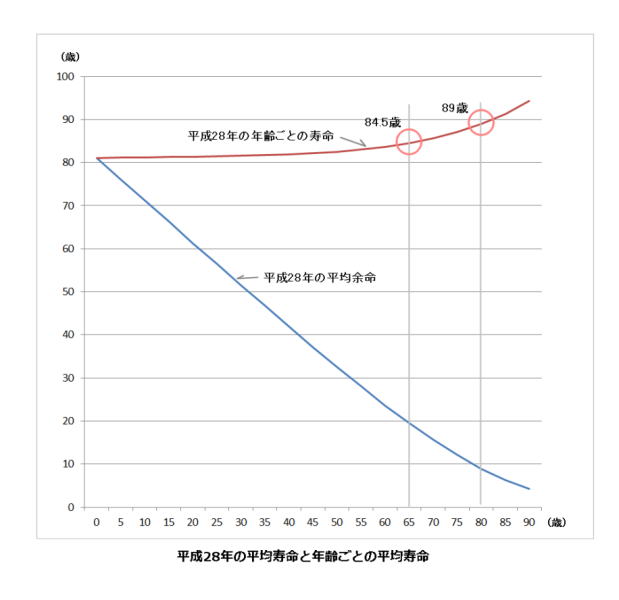

下図にみるように平成28年(西暦2016年、上図の右端)の65歳の平均寿命は84.5歳、同じく80歳のそれは89歳と

なっている。

・健康寿命も延びている

健康上の理由で日常生活が制限されることなく過ごせる「健康寿命」は平成25年で71.19歳。

これは同じ年の平均寿命80.21歳と比べて9.02歳短い。

(付表2)

両者の差(不健康な期間)はわずかしか縮まっていない。

(付表3)

平均寿命は、医療の進歩といった変化を考慮しない「ピリオド平均寿命」が採用されている。

しかし現実には、医療の進歩により年ごとに平均寿命が延びており、もっと長生きするようになる。

(https://daily-ands.jp/posts/584df39773f3211fd3d47f7a/)

・元気である

「厚生労働省の毎年の調査結果から、

年齢別に運動習慣(30分以上の運動を週2回以上、1年以上継続)を持つ者の比率」

(http://diamond.jp/articles/-/130829)は、

他の年齢層より60歳以上、特に70歳以上が高く、また70歳以上では増加傾向にある。

(付表4)

の定義に関する提言とその意義」学士會会報NO.928)によれば、

通常歩行速度、握力が改善している。

各年齢層とも10年前の同年齢層を上回っている、

特に、現在75-79歳の歩行速度は10年前の65-64歳の歩行速度を上回っている。

(付表5)

また、生活機能、知的機能、残存歯数などの身体的、知的機能が若返っており、

脳血管障害などの高齢者に多い疾病の受診率や死亡率も低下している。

体力年齢は暦年齢より若い人が多い。しかも暦年齢が高くなるほどその傾向が強い。

(付表6)

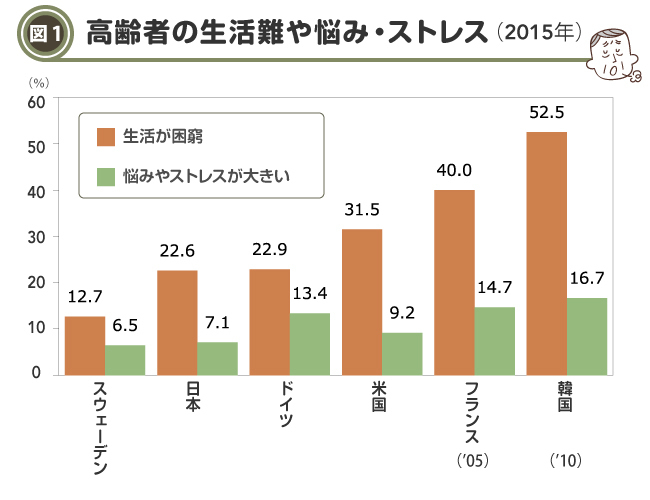

「内閣府は、高齢化対策を立案するための基礎資料として、5年に1度、主要国の60歳以上の高齢者に対して、

共通の調査票で意識調査を行っている」。 下図にみるように

「日本の高齢者は、生活の困窮度でも、悩みやストレスの有無でも、恵まれた状況にある」

(http://diamond.jp/articles/-/130829)

・気持ちが老人離れしてきている

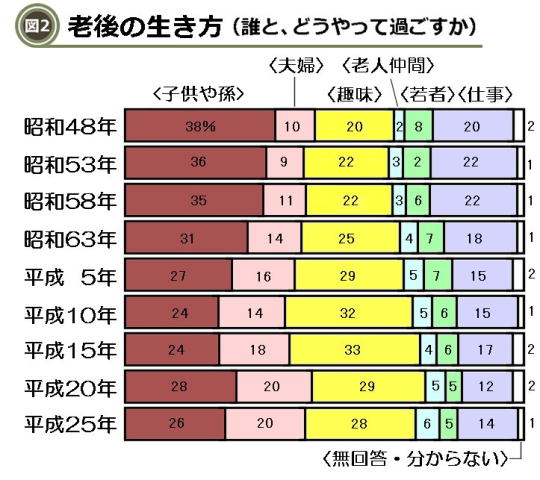

NHKの意識調査で、老後の生き方について次の6つの中から1つを選んでもらっている。

(以下、 「現代日本人の意識構造](NHKbooks1228)から)

1.子どもや孫といっしょに、なごやかに暮らす 《子供や孫》

2.夫婦2人で、むつまじく暮らす 《夫婦》

3.自分の趣味をもち、のんびりと余生を送る 《趣味》

4.多くの老人仲間と、にぎやかに過ごす 《老人仲間》

5.若い人たちとつきあって、ふけこまないようにする 《若者》

6.できるだけ、自分の仕事をもち続ける 《仕事》

下図にみるように、

子供や孫でなく夫婦で

若者とでなく老人仲間で

仕事でなく趣味で

と変化しており、

さらにこれを年齢層別でみると、

高年層(60歳以上)ではその傾向が顕著である。

(付表7)

ホモサピエンスと類人猿との違いの一つに、祖母が孫の面倒をみることがあるが、

長命化等により大きく変わってきている。

以上見てきたように現在の高齢者は,かつて見慣れた高齢者とは心身ともにまったく異なる。

国民的漫画サザエさんの父親波平の年齢は54歳であることを知り、驚く人は多い。

内閣府「平成26年度高齢者の日常生活に関する意識調査」によると、

一般に何歳ころから高齢者と思うかの問いに対して、

年を追うごとに高くなり、平成26年の調査では「75歳以上」が最も多い。

(付表8)

次は、法律の「高齢者65歳以上、後期高齢者75歳以上」に惑わされ、

いたずらに自らを老齢者、フレイル(年齢に伴って筋力や心身の活力が低下した病態)と見なす愚を

犯してはならないことを教えている。

岩国元出雲市長の200004月第34回J.i.フォーラムでの発言

(http://www.kosonippon.org/forum/backnumber.php?year=2000#forum41)

「年は8掛け、気持ちは7掛け。こうすると大体昔の年に合います。

出雲市は老人会に65歳で入れるルールも70歳まで入ってはならないと変えました。

その代わりに出雲市老人会は60歳から70歳までの青年部を作りました。本会員は70歳から。

たったそれだけのことでみなの気持ちが若返りました。

それまでは70歳になっても老人会に入らない人がいた。

入っただけで年を取ったような気がすると言っていた。

ところが青年部が出来たとたんに今まで入らなかった「頑固」「へ理屈」「意地っ張り」がどんどん入ってきた。

今出雲市の中で一番大きい組織で一番パワーがあるのは老人会青年部です。

1000人で発足して今は2000人を突破しました。」(要旨)

法的な高齢者、後期高齢者以外にもいろいろな年齢区分がある.

「中高年」

厚生省には

中年期 45歳〜64歳

前期高年期 65歳〜74歳

後期高年記 75歳〜

の区分がある。

これらをまとめて中高年期とすると、平成26年度で66百万人、総人口の52%となり、区分としては大きすぎる。

因みに

50歳以上では総人口の44%

55歳以上では同じく37%

60歳以上では同じく30%

となる。

手元の辞書では

中年と高年。ふつう、4,50歳代をいう。 大辞泉 小学館

中年と高年。普通、45以上65歳程度の人をいう。 大辞林第3版

とある。

農業地帯区分では中間地域と山間地域とを合わせて中山間地域と呼ぶが、

年齢区分で中年と高年を合わせて中高年と呼ぶことは、

40歳代を含むことになり有用な区分とはならないのではないか。

「隠居」

旧民法では家督(普通)相続は60歳以上とされており、

また村隠居を60歳としている村落が多かったようである。

60歳になると古くは世代交替であった。

「定年」

1998年施行の定年法では60歳定年であるが、現実は60歳定年、即、引退、隠居とはなってない。

「シニア(senior)」

辞書によると、年長者、先輩、先任者等と訳されている。

また高校のsenior high school、大学の4年生のseniorがある。

プロゴルフ界には体力差等を考慮してかシニアクラスが設けられており、

また、入場割引などには社会的弱者である60歳(あるいは65歳)以上にシニア割引が適用されている。

以上の年齢区分は、定年制、第2の職場への就職、年金受給等社会的にも、個人的にも難しい課題を抱えており、

一律に捉えることは難しい。

(平成30年6月14日 修正 この道に格別に優れた友人に付表を見易く、また美しく書き直していただいた)

(目次に戻る) (次へ)