墱懡杸 戞11夞擔杮嶳妜懴媣儗乕僗

庒偄桭恖O偝傫偵桿傢傟丄堦弿偵弨旛v夋偟丄嶲壛偟丄

偦偺婰榐傪堦弿偵揨傔偨丅偆偪丄巹偵偐偐傞傕偺傪宖嵹偡傞丅

側偍丄暥拞A偲偁傞偺偼O偝傫偺偙偲偱,B偑巹偱偁傞丅

侾丏偼偠傔偵乮A丂婰乯

丂乽擔杮嶳妜懴媣儗乕僗乿偑懚嵼偡傞偙偲傪抦偭偨偺偼丄慡偔偺嬼慠偱偁傞丅

丂崱擭偺俆寧偺媥擔偵丄擔婣傝壜擻側嶳偲偄偆偙偲偱丄墱懡杸偺屼妜嶳偵搊偭偨丅

偦偺婣楬偵丄搶偺曯偵偁偨傞擔偺弌嶳偵傕搊偭偨丅偦偺搊嶳摴偵偼丄

乽擔杮嶳妜懴媣儗乕僗60km抧揰乿偺嫍棧峐偑偁傝丄偦偙偱丄僩儗乕僯儞僌偡傞

堦抍偵偡傟堘偭偨偺偱偁傞丅偦偺慖庤偺恎寉偝偵偼嬃偄偨丅

慖庤偼丄儁僢僩儃僩儖侾杮傪帩偮偩偗偱丄抁僷儞偵T僔儍僣偺弌棫偪偱丄

幬柺傪忋傝壓傝偟偰偄傞偺偱偁傞丅

丂偙偺擔偐傜丄墱懡杸傪尒傞栚偑曄傢偭偨丅嶳妜懴媣儗乕僗偲偼壗偐丄

偳傫側嫞媄側偺偐丄儅儔僜儞傛傝傕挿嫍棧偩傠偆側丄栭偼偳偆偡傞偺偐側偳丄

師乆偲媈栤偑桸偄偰偒偨丅

丂俀擭慜偐傜丄寬峃娗棟偺偨傔偵嵞奐偟偨嶳曕偒偱偁傞偑丄偙傟傑偱偼丄

怱抧傛偄娋傪偐偔偩偗偺拞擭偺儗僕儍乕偺堟傪弌側偐偭偨丅

慜擟抧偱偼丄崟敮嶳乮嵅夑乯丄媣廧嶳乮戝暘乯丄塸旻嶳乮暉壀乯丄娯崙妜乮媨嶈乯丄

奐栧妜乮幁帣搰乯側偳偺嬨廈偺傎偲傫偳偺嶳偼摜攋偟偨丅

偟偐偟丄偄偢傟傕撈棫曯偱丄廲憱偡傞偵偼抁偐偡偓偰丄曄壔偵朢偟偐偭偨丅

丂庱搒寳偱偼丄暯抧偱偼丄寬峃僂僅乕僉儞僌偑恖婥偵側偭偰偄傞丅

偙傟偼丄奨拞傪曕偔傕偺偱丄婲暁偑彮側偔怣崋懸偪偑偁傞偩偗偵塣摦検偼彮側偄丅

搒撪偺柉娫揝摴夛幮偑庡嵜偡傞墂廃曈偺僂僅乕僉儞僌偵傕嶲壛偟偨偑丄

暔懌傝側偝傪姶偠偰偄偨丅

丂偙偺嶳妜懴媣儗乕僗偼丄擔杮嵟尩偺懴媣儗乕僗偲傕尵傢傟丄

偦偺夁崜偝偼懠偺嶳妜儗乕僗偺斾偱偼側偄偙偲偑傢偐偭偨丅

偦傟偼丄拫偡偓偵僗僞乕僩偟丄堦栭傪嶳拞偵恎傪搳偠偰摜攋偡傞偙偲丄

搊傝壓傝偺楢懕偺拞偱丄峌棯惈偵偁傆傟偨婥椡偲懱椡偺尷奅偵挧愴偡傞偙偲偵偁傞丅

丂偦傫側婥帩偪偲柌傪書偄偰丄帺暘傪帋偡偮傕傝偱挧愴偡傞偙偲偵側偭偨丅丂

俀丏忣曬廂廤乮A丂婰乯

丂嶳妜懴媣儗乕僗偵娭偡傞忣曬偼丄弶嶲壛偲偄偆偙偲傕偁偭偰丄僐乕僗偺摿挜偲峌棯朄丄

儁乕僗攝暘丄憰旛丄暈憰丄儗乕僗偺僔僗僥儉偲峀斈偵搉傞丅

忣曬尮偼丄乽僀儞僞乕僱僢僩乿偺儂乕儉儁乕僕傗宖帵斅偑拞怱偱偁傞偑丄

搊嶳梡昳揦偺宖帵斅丄愱栧帍側偳偐傜傕廂廤偟偨丅

丂摿偵丄悈偺検丄栭娫偺徠柧偲杊姦懳嶔丄僗僩僢僋懳嶔丄朮巕偲敪娋懳嶔丄

惏塉帪偺旛偊丄塣摦惗棟妛偐傜偺専摙傕峴偭偨丅

乮侾乯 僐乕僗奣梫

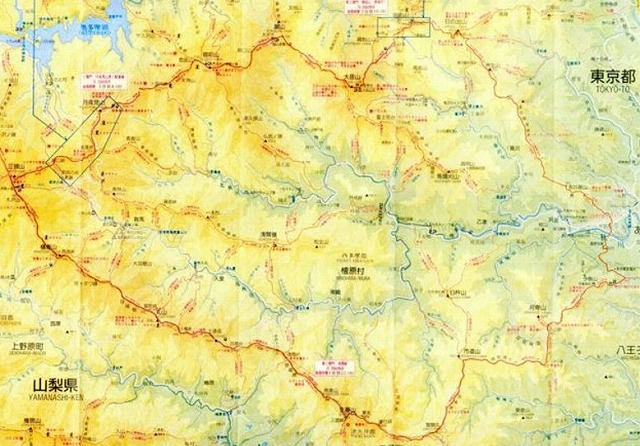

丂僐乕僗偼丄偁偒傞栰巗偺屲擔巗拞妛峑傪僗僞乕僩偟丄崱孎恄幮偐傜姞婑嶳丄擖嶳摶丄

戠岉娵丄嶰崙摶丄愺娫摶丄惣尨摶丄嶰摢嶳丄寧栭尒嶳丄屼慜嶳丄戝妜嶳丄屼妜嶳丄

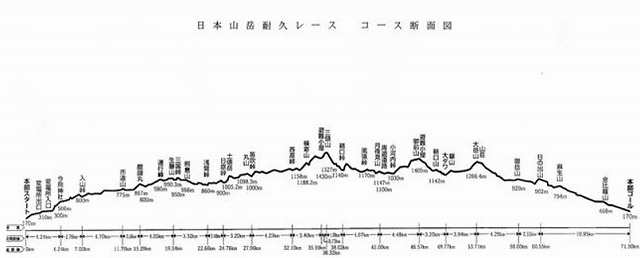

擔偺弌嶳傪摜攋偟偰丄僗僞乕僩抧揰偵傕偳傞慡挿71.5km丄昗崅嵎1.357m傪丄

24帪娫埲撪偱摜攋偡傞丅

丂搑拞偵偼丄侾偮偺梊旛娭栧偲俁偮偺娭栧偑偁偭偰丄

惂尷帪娫撪偱偺捠夁偑媊柋偯偗傜傟偰偄傞丅

僐乕僗偺抧宍偼丄瀢尨懞傪埻傓傛偆偵丄撿偺捿旜崻丄嶚旜崻丄

杒偺嬥斾梾旜崻偵帄傞嶳乆傪廲憱偡傞丅

廲憱楬偼丄嫎忬偵傾僢僾僟僂儞傪孞傝曉偡丅

嵟傕擄強偲偝傟傞偺偼丄僐乕僗嵟崅曯偺嶰摢嶳乮傒偲偆偝傫乯廃曈偺旜崻偱丄

怺栭偺媫側搊傝偲壓傝偼丄慖庤偺懱椡偲婥椡傪尭戅偝偣傞丅

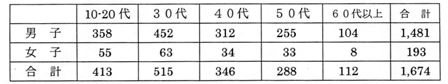

嶲壛搊榐慖庤偼丄抝彈崌寁偱1,674柤乮彈巕193恖乯丄嵟擭彮17嵨丄

嵟崅楊偑76嵨偺嶲壛偱偁傞丅幚嵺偺嶲壛幰偼丄1,457柤偲偄偆偙偲偱偁傞丅

乮俀乯嶳妜懴媣儗乕僗偺怱摼

僀儞僞乕僱僢僩偱偺専嶕乮乽嶳妜懴媣乿乽墱懡杸乿乽挿扟愳峆抝乿側偳乯偱丄

偙傟傑偱偺嶲壛幰偺姶憐傗幚愌丄僩儗乕僯儞僌朄偑擖庤偱偒偨丅

偦偺戙昞揑側傕偺偼丄師偺偲偍傝偱偁傞丅

丒 儗乕僗偺柾條丄捠夁僞僀儉

丒 僩儗乕僯儞僌

丒 憰旛

丒 弨旛

丒 嶲愴儊儌乮姶憐丄斀徣側偳乯

丂傑偨丄搒妜楢偑敪峴偡傞儗乕僗婰榐帍偲價僨僆偼丄儗乕僗偺柾條偲憰旛丄

儁乕僗暘愅偵妶梡偟偨丅

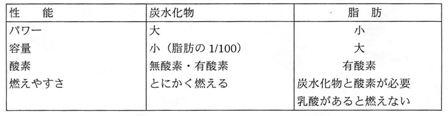

乮俁乯 塣摦惗棟妛

丂乽搊嶳偺塣摦惗棟妛昐壢乿乮嶳杮惓壝丒幁壆懱堢戝妛彆嫵庼乯偵傛傟偽丄

丂(傾) 搊嶳偼僩儔僽儖傪枹慠偵杊偖偙偲偑廳梫偱丄

丂丂嘆 旀楯偣偢搊嶳偡傞偵偼嶳偺拞偱懱傪偳偆埖偆偐

丂丂嘇 晛抜偐傜偳傫側僩儗乕僯儞僌傪偡傞偐

丂丂偵恠偒傞丅

丂(僀) 旀楯暔幙偼乽擕巁乿丄擕巁偺敪惗偱摍検偺悈慺僀僆儞偑敪惗偡傞丅

丂丂怱攺悢偲寣塼拞偺擕巁抣偺曄壔乮曕峴懍搙偵斾椺偡傞乯傪帠慜偵抦偭偰偍偔偲

丂丂崌棟揑偱偁傞丅

丂(僂) 塰梴曗媼偼丄扽悈壔暔拞怱偵偟偨偄丅

丂丂丂丂

丂丂丂丂丂丂乮偛斞丄栞丄査椶丄僷儞丄僀儌側偳乯傪愛傞丅

丂 (僆) 悈暘曗媼偼丄堸悈検乮倗乯亖5 倃Y 亅俀侽倃

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂Y丗塣摦帪娫乮帪娫乯丄倃丗懱廳乮倠倗乯

乮係乯 揤婥僨乕僞

丂瀢尨懞彫壨撪偵丄婥徾娤應揰乮昗崅300m乯偑偁傞丅

夁嫀偺揤婥乮婥壏乯傪嶲峫偵丄摉擔偺暈憰偲憰旛乮塉偲杊姦懳嶔乯傪楙偭偨丅

丂傑偨丄崙棫揤暥戜偺僨乕僞偐傜丄摉擔偺擔偺擖傝偲擔偺弌偺帪娫丄

寧偺弌偲寧偺擖傝傪摿掕偟丄儔僀僩憰拝偺応強傪寁夋偟偨丅

儗乕僗摉擔偼丄怴寧偱寧柧傝偼婜懸偱偒側偄偙偲偑傢偐偭偨丅丂丂丂丂

乮俆乯 宖帵斅乮搒妜楢偺嶳妜懴媣儗乕僗愱梡乯

丂搶嫗搒嶳妜楢柨偺儂乕儉儁乕僕偵宖嵹偡傞嶳妜懴媣儗乕僗宖帵斅偼丄

俉寧俆擔偐傜奐愝偝傟偨丅偙偙偱偺傗傝偲傝偼丄儗乕僗偺嶲峫偵側偭偨丅

丒 儔僀僩偺庬椶乮LED偐僴儘僎儞偐乯丄揹抮偺庬椶

丒 僗僩僢僋偺杮悢

丒 僐乕僗偺埬撪

丒 庤壸暔偺曐娗

丒 暈憰乮忋拝丄僷儞僣乯

丒 儗乕僗偺僔僗僥儉乮儕僞僀傾帪偺婣楬庤攝乯丂側偳丂

俁丏帋峴乮A丂婰乯

丂儗乕僗嶲壛傪寛傔偰偐傜偼丄僐乕僗偺奣梫傪抦傞偙偲偲強梫帪娫偐傜丄

姰曕偺偨傔偺儁乕僗攝暘傪抦傞偙偲傪栚揑偵丄僐乕僗慡懱傪師偺傛偆偵丄

嘆 僗僞乕僩偐傜戞堦娭栧傑偱丗擔拞偐傜栭娫偺曕峴偵側傞

嘇 戞堦娭栧偐傜戞擇娭栧傑偱丗擄娭偺嶰摢嶳傪娷傓丄怺栭偺曕峴偵側傞

嘊 戞擇娭栧偐傜僑乕儖傑偱丗慜敿偼搊傝偩偑丄栭柧偗偺壓傝偑拞怱偺曕峴偵側傞

嶰暘妱偟丄梊掕傪慻傫偩丅

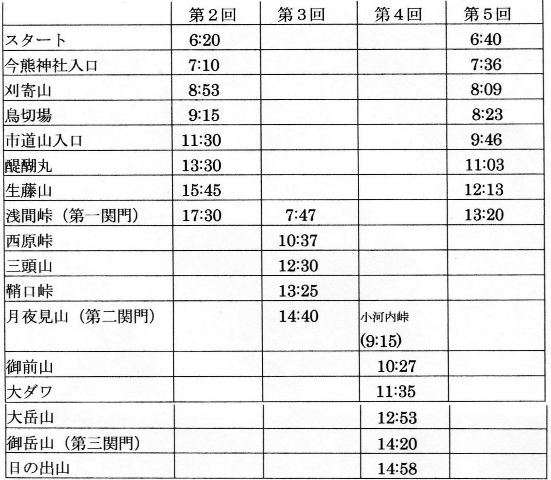

乮侾乯 戞侾夞乮俉寧10擔乮擔乯乯乮A偲俛乯

丂戞堦娭栧偺捠夁帪娫偲岎捠庤抜偺惂栺乮嵟廔僶僗偺弌敪帪崗乯偐傜栺11帪娫偱丄

偳偙傑偱摓払偱偒傞偐傪栚昗偵幚巤偟偨丅

丂帋峴1帪娫傕宱夁偣偢偵丄摴傪娫堘偊丄

戙懼摴偲偟偰乽姞婑嶳乿偐傜僐乕僗偵崌棳偡傞丅

丂偙偺帪偺僆乕僶乕儁乕僗偐傜丄A偑懌傪捿傞傾僋僔僨儞僩偵憳嬾偟丄

帋峴傪抐擮丅憱峴帪娫偼栺俈帪娫 30暘丅

乮俀乯 戞俀夞乮俉寧23擔乮搚乯乯乮俙乯

丂戞侾夞偲摨條偺栚昗偱丄醶澒傪杊巭偡傞僗僩儗僢僠偵怱妡偗丄

懱挷偺曐帩偵搘傔傞丅

丂姰曕帪娫12帪娫30暘丄栺25km偱偁傞偑丄戞堦娭栧偺捠夁偼崲擄偩偭偨丅

丂偟偐偟丄悘強偵乽傑偒摴乿偑懚嵼偟丄傑偒摴傪棙梡偡傞偙偲偱丄

強梫帪娫偼戝偒偔堎側傞偙偲傪抦傞丅

傑偨丄媥宔帪娫傪抁弅丒崌棟壔偡傞偙偲傕廳梫偲傢偐傞丅

乮俁乯 戞俁夞乮俋寧侾擔乮寧乯乯乮A偲俛乯

丂怺栭偺搊嶁僐乕僗偵側傞丄戞堦娭栧偐傜戞擇娭栧傑偱偺儁乕僗攝暘傪

峫偊傞偨傔偺帋峴傪峴偭偨丅25.3km傪9帪娫22暘偱姰曕丅

丂戞堦娭栧抧揰傪梊掕傛傝傕33暘憗偔捠夁偟丄嶰摢嶳偱侾帪娫丄

戞擇娭栧偱20暘憗偔捠夁偱偒偨丅

偟偐偟丄慜敿偺惣尨摶傑偱偺強梫帪娫偲惣尨摶偐傜嶰摢嶳丒忊岥摶偺

強梫帪娫偵戝偒側嵎偑偁傝丄搊傝偱偺儁乕僗僟僂儞偑敾柧丅

傑偨丄忊岥摶傑偱偺壓傝懳嶔偑廳梫偱丄僗僩僢僋憰旛傪侾杮偵偡傞偐俀杮偵偡傞偐

偺壽戣偑柧傜偐偵側偭偨丅

40km億僗僩

婣楬偼彫壨撪摶傑偱僐乕僗傪曕偒丄摗憅僶僗掆傑偱崀傝偨偑丄擄楬偱偁偭偨丅

(B丂捛婰乯

乮係乯 戞係夞乮俋寧23擔乮壩乯乯乮A乯

丂戞擇娭栧偐傜僑乕儖傑偱偺儁乕僗攝暘傪帋峴偡傞丅

丂寢壥偼丄戞嶰娭栧傪僋儕傾偟丄擔偺弌嶳傑偱偼姰曕偡傞偑丄

嬥斾梾旜崻傊偺擖岥傪娫堘偊偰偟傑偆丅

丂奣偹昗弨強梫帪娫傪僋儕傾偟丄栺27km丄俉帪娫30暘偺帋峴偲側偭偨丅

丂僐乕僗搑拞偱丄屼慜嶳偺壓傝偺摴偑峳傟偰偄傞偙偲丄

戝妜嶳偺娾応丒嵔応偼婋尟偑敽偆偙偲偑傢偐偭偨丅

乮俆乯 戞俆夞乮10寧俆擔乮擔乯乯乮A偲俛乯

丂戞堦娭栧傑偱偺儁乕僗攝暘傪寛傔傞偨傔偵帋峴偟偨丅

丂僗僞乕僩偐傜媥宔帪娫傪弌棃傞偩偗庢傜偢偵楢懕姰曕偑壜擻側帪娫偼丄

栺俀帪娫35暘偱丄偦偺屻丄55暘曕峴偟俆暘娫偺媥宔傪庢傞偙偲偱

旀楯偺寉尭偑壜擻偵側傞偙偲偑敾柧偟偨丅

丂姰曕婰榐偼丄嬫娫傪俇帪娫30暘偱曕峴偱偒偨丅

偙偺婰榐偼丄慡僐乕僗22帪娫42暘掱搙偺傕偺偱丄姰曕偺尒捠偟偑偮偄偨丅

係丏僩儗乕僯儞僌

乮侾乯捠忢

丂嶳偵挿偔搊傝懕偗傛偆偲峫偊偰偄傞偙偲偐傜丄師偺偙偲傪幚峴偟偰偄傞丅

嘆僟僀僄僢僩

丂昗弨懱廳傪堐帩偡傞偨傔偵丄偙偺係擭丄愡怘丄愡庰乮丠乯偵

丂怱妡偗偰偄傞丅

嘇枅挬偺僗僩儗僢僠乮20暘乯偲懍曕乮60暘乯

嘊傾儞僋儖丒僂僃僀僩偺憰拝

丂Alaska Mountaineering School偺嫵偊偐傜丄

丂偙偺侾擭丄0.5丄1.0丄1.2倠倗偲壸廳傪憹傗偟偰偄傞丅

嘋僕儉

丂偙偺係擭丄廡栺侾夞嬝僩儗乮30暘乯傪偟丄StairMaster(30暘)傪

丂摜傫偱偄傞丅

乮俀乯崱夞

丂崱夞偵帒偡傞偨傔丄堄幆揑偵懍偔乮捠忢偼業塩偱偁傞偑丄

丂嶳彫壆攽傑傝偲偟丄壸傪寉偔偡傞乯丄

丂媥傒傪偁傑傝庢傜偢乮捠忢偼30暘曕偒俆暘媥傓偲偙傠傪丄

丂栺侾帪娫枅偵悈傪堸傓偨傔偵媥傓乯丄

丂偦偟偰挿帪娫曕偔嶳峴偒俁夞傪幚峴偟偨丅

丂丂俋寧11丄12擔栮儢妜乣廙孍妜

丂丂丂乮11擔5:40丂/7:30丄12擔10:45 /13:55乯

丂丂10寧係擔旤擹屗岥乣垻栱懮 (5:30/7:35)

丂丂10寧11丄12擔 崟屗旜崻乣嬵儢妜乣憗愳旜崻

丂丂丂乮11擔8:30/11:30丄12擔 9:35/12:30乯

丂(暘巕偼弌敪偐傜摓拝傑偱偺帪娫/暘曣偼儎儅働僀乽嶳偺曋棙挔乿偺帪娫)

丂偄偢傟傕丄偒偮偄搊傝偲壓傝偑偁傞偨傔丄崱夞偺帺怣偵傕側偭偨丅

俆丏憰旛

丂弨旛偟偨傕偺傪偡傋偰楍婰偡傞丅慡偔棙梡偟側偐偭偨傕偺偵偼仏報傪晅偡丅

嘆僓僢僋

捠忢偺僒僽僓僢僋偵嫻僶儞僪傪偮偗偨丅

嘇暈憰

亂忋亃壞梡偺敿懗丄挿懗偺廳偹拝

丂僗僞乕僩帪偼敿懗偱傛偄偲峫偊偨偑丄晽幾傪堷偄偰偄偨偨傔丄

丂僗僞乕僩偺懸偪帪娫傪峫偊丄挿懗傪廳偹偨丅

亂壓亃壞僘儃儞

丂杊悈壛岺丄億働僢僩乮屻傠偺嵍偵嵿晍丄塃偵抧恾丒墧昅丄

丂慜偺嵍偵儔僀僩丄塃偵庤戃乯偑懡偄丅

亂杊姦亃

丂挻寉検儎僢働丗戞俁娭栧偐傜侾僺僢僠娫拝偨偺傒丅

丂搤嶳梡壓拝乮忋乯仏丗晽幾傪堷偄偰偄偨偨傔丄梡怱偵実懷偟偨丅

亂塉嬶乮忋丒壓乯亃仏

亂庤戃亃

丂敄庤偺孯庤丅帪乆偟偐巊傢側偐偭偨丅

亂孋壓丄懼偊孋壓仏亃

丂柸偺俆杮巜丅

亂僞僆儖亃

丂柸偺敿僞僆儖

丂戞侾娭栧傑偱巊梡丄僘儃儞偺儀儖僩偵憰拝丅

亂朮巕亃

丂僕乕儞僘偺栰媴朮偲柸偺敨姫乮僿僢僪儔儞僾憰拝帪乯

嘊孋

丂晍惢偺僩儗僢僉儞僌僔儏乕僘

嘋僗僩僢僋

丂戞侾娭栧傑偱偼巊梡偱偒側偄丅俀摂棳偐俀忨棳偐慖戰偵柪偭偨偑丄

丂懌尦傪徠傜偡儔僀僩傪嵍庤偵傕偮偙偲傪桪愭偝偣丄侾忨棳偲偟偨丅

丂戞侾娭栧傑偱偼塉揤帪梡偺價僯乕儖戃偵擖傟丄僒僽僓僢僋偵擖傟偨丅

嘍儔僀僩媦傃懼揹抮仏

丂俙偺忣曬廂廤偐傜俀摂棳偲偟偨丅

丂僿僢僪儔儞僾偼Petel幮偺僴儘僎儞亄LED俆摂傪怴偨偵峸擖偟丄

丂壓傝帪丄懌尦梡偼忢梡偺LED俁摂傪嵍庤偵帩偭偨

丂乮搊傝偺帪偼僘儃儞億働僢僩偵乯丅

丂揹抮偼丄儕僠僂儉丄傾儖僇儕偱丄

丂偦傟偧傟偺懼偊傪侾僙僢僩丄俀僙僢僩帩偭偨偑枹巊梡丅

丂傑偨丄僴儘僎儞傕枹巊梡丅

嘐峴摦怘

丂怘椏偼帺壠惢偍偵偓傝乮攡丄僔儍働乯係屄丄傾儞僷儞椶係屄丄僽僪僂摐埞俁儢丄

丂僶乕儉僛儕乕侾戃丅偆偪丄偦傟偧傟丄俁屄丄俀屄丄侾儢丄侾戃傪徚旓丅

嘑丂悈

丂500ml儁僢僩儃僩儖俆杮偵椢拑侾丆峠拑侾丄億僇儕僗僄僢僩俀丄悈侾傪媗傔偨丅

丂儁僢僩儃僩儖擖傟傪俁杮丄俀杮傪偦傟偧傟墶偵宷偓丄

丂僒僽僓僢僋偵廂擺偟偨傜丄壸偺埨掕傕椙偔丄庢傝弌偟傕梕堈偱偁偭偨丅

丂戞俀娭栧傑偱丄億僇儕僗僄僢僩俀丆悈侾傪嬻偵偟丄

丂偦傟偧傟偵僗億乕僣僪儕儞僋俀丄悈侾偺媼悈傪庴偗偨丅

丂椢拑丄峠拑偼慡嬫娫帪乆堸傫偱2/3傑偱嬻偵側傝丄

丂傑偨丄曗媼暘偼1/2傕徚旓偟側偐偭偨丅

嘒旕忢梡昳摍

亂媟懳嶔亃仏

丂擯嵙梡偵僸僓偲懌庱僒億乕僞乕丄儅儊梡偵恓丄鉐憂峱奺庬丄

丂旀楯夞暅偵僒儘儞僷僗A傪梡堄偟偨偑丄偄偢傟傕枹巊梡丅

俇丏姰曕寁夋乮A丂婰乯

丂偨偲偊23帪娫戜偺婰榐偱偁偭偰傕姰曕乮僑乕儖乯偡傞偙偲偲偟偨丅

丂偦偺偨傔偵丄戞10夞戝夛偱偺嵟廔僑乕儖丄僽乕價乕傜偺婰榐傪婎偵丄

戞侾嬫娫偱偺僆乕僶乕儁乕僗丄戞俀乣俁嬫娫偱偺捛偄忋偘丄

嵟廔僑乕儖傑偱偺斠夞傪夝愅偟偰丄寁夋傪曗偭偨丅

丂嘆 戞堦嬫娫偼丄擖嶳摶偐傜巗摴嶳傑偱偼丄傾僢僾僟僂儞偑旼偵晧扴偑偐偐傞偑丄

丂丂儁乕僗僆乕僶乕偵婥傪晅偗偰丄嬌椡媥宔傪庢傜偢偵丄挋嬥傪挋傔偰偍偔丄

丂嘇 戞擇嬫娫偼丄惂尷帪娫偑15帪娫偲尩偟偄丅

丂丂戞堦嬫娫偱挋嬥傪嶌偭偰偍偐側偄偲偄偗側偄丄

丂嘊 戞嶰嬫娫偼丄栭捠偟曕偄偨懱偵偼妝側嬫娫偱偼側偄丅

丂丂旼偲崢偺捝傒丄柊婥丄嫊扙姶傪暐偄偺偗偰慜恑偡傞偟偐側偄丄

丂丂嘋 戞巐嬫娫偼丄嬥斾梾旜崻傪偨偩壓傞偩偗丄擯嵙傗僐乕僗儈僗偵婥傪晅偗傞丄

偲偄偆偙偲偱偁傞丅

丂寁夋偱偼丄帋峴偺幚愌丄奺庬偺昗弨捠夁僞僀儉丄戞10夞戝夛偺幚愌側偳傪嬱巊偟丄

栺俀帪娫30暘偺梋桾傪帩偭偨撪梕偵偟偨丅

丂偦偺崻嫆偼丄

乮侾乯僗僞乕僩帪偼丄廰懾偑梊憐偝傟傞偺偱丄嵟弶偐傜強梫帪娫傪10暘梋暘偵寁嶼偟偨丅

丂丂傑偨丄崱孎恄幮偺愇抜偱傕丄廰懾偑梊憐偝傟傞偺偱丄偝傜偵10暘偺梋桾傪傒偨丅

乮俀乯戞堦嬫娫偺強梫帪娫偼丄戞俆夞僩儔僀傾儖乮10寧5擔幚巤乯偺寢壥傪斀塮

乮俁乯戞擇嬫娫偺強梫帪娫偼丄戞俁夞僩儔僀傾儖乮俋寧侾擔幚巤乯偺寢壥傪斀塮

乮係乯戞嶰嬫娫偺強梫帪娫偼丄慡峴掱傪22帪娫偱摜攋偡傞偙偲偲偟丄

丂丂昗弨帪娫27帪娫傪22/27偵埑弅

乮俆乯嵟廔嬫娫偺強梫帪娫偼丄戞10夞戝夛偺壓埵捠夁幰偺暯嬒強梫帪娫乮3帪娫10暘乯

偱峔惉偟偨丅

俈丏姰曕幚愌

乮侾乯姰曕寁夋偲偺斾妑

乮俀乯戞侾娭栧傑偱

丂僗僞乕僩埵抲偼丄憱傞慻乮16乣20帪娫慻乯偺屻曽偵埵抲偟偨偨傔弴挷丅

傑傢傝偼奆憱偭偨偑丄曕偄偨丅乮偙傟偼惉岟乯

丂嶳摴偵擖偭偨搑抂偵廰懾丅

丂崱孎恄幮偺搊傝傕弴挷丅怱攝偟偨晽幾偺塭嬁偑側偄偺偱埨怱丅

丂嵶偄嶳摴偵擖偭偰偐傜偼丄偨偔傑偢偟偰庒偄恖偨偪偺挿偄楍偵擖傝丄

廰懾偲懍曕傪懕偗側偑傜偮偄偰峴偔丅寁夋傛傝抶偄偐偲巚偭偰偄偨偑丄

姞婑嶳暘婒偱傕寁夋傛傝憗偔捠夁偟偰偄傞丅

偟偐偟丄楍傪敳偗傞偙偲傕丄僓僢僋傪崀傠偟偰悈傪堸傓偙偲傕偱偒偢丄

巗摴嶳傪捠夁偟偰乮俁帪娫51暘乯丄偟偽傜偔曕偒丄弶傔偰媥懅偟悈暘傪曗媼丅

丂偙偙偱丄儔僀僩傪梡堄偡傞寁夋偩偭偨偑丄

傑偩憗偄偺偱偦偺傑傑挿偄楍偺拞偱恑傓丅

丂18:11 楍傪棧傟丄儔僀僩傪偮偗傞丅

廃傝偺恖偺僓僢僋傗孋偺寀岝偵嬃偔丅

丂偍嵳傝偺栭揦偺傛偆側柧傞偝偲擌傢偄偺戞侾娭栧偵摓拝丅

寁夋傛傝0:56憗偄丅

丂偙傟傛傝偄傛偄傛搊傝偱偁傞丅搚昒妜傪寁夋傛傝0:57憗偔弴挷偵捠夁丅

惣尨摶偱丄乽斣崋乮60嵨埲忋偺斣崋偵側偭偰偄傞乯偵偟偰偼憗偄丅

悈暘徚旓検偐傜傒偰埨怱偟偰憗傔偵悈暘傪愛偭偨曽偑傛偄乿偲姪傔傜傟傞丅

丂嶰摢嶳偺搊傝偵偐偐傞崰偐傜丄楍偑偔偢傟丄帪偵偼慜屻偵儔僀僩傕尒偊側偔側傝丄

傑偨丄僼儔僼儔偟偰曕偄偰偄傞恖丄僐乕僗榚偵墶偵側偭偰偄傞恖偑懡偔側傞丅

側偤偐丄旐敋屻丄曣偺嫿棦傑偱12棦曕偄偰摝偘偨帪偺岝宨傪憐偄弌偡丅

帋峴偺帪傛傝偮傜偔丄媟偑挘偭偰偄傞偺偑傢偐傞丅

丂嶰摢嶳偵寁夋傛傝1:50憗偔摓拝丄堦埨怱丅偙偙偱丄悈暘傪愛傝丄孋傪扙偓丄

媟傪廫暘偵儅僢僒乕僕偟丄戞俀娭栧偵岦偐偆丅

帋峴偺帪傛傝挿偔姶偠傜傟偨偑丄寁夋傛傝2:00憗偔摓拝丅

堸椏悈偺曗媼傪庴偗丄怘椏傪愛傝丄廫暘偵僗僩儗僢僠偡傞丅

丂偙傟偐傜俀嶳乮屼慜嶳丄戝妜嶳乯搊傟偽丄屻偼壓傝偩偗丄彮乆埨怱丅

丂彫壨撪摶偐傜偼丄弶傔偰偺摴偱偁傞丅屼慜嶳傑偱俀僺僢僠丄

戝僟儚偺壓傝偼侾僺僢僠丄戝妜嶳傊偼俀僺僢僠丄

戝妜嶳傪壓傝偨偲偙傠偱儔僀僩傪偟傑偆丅

偙偺曈傝偐傜媟丄摿偵懌棤偑偮傜偔側傞丅

憤懱偲偟偰抶偔側偭偰偄傞偲姶偠偨丅

丂乽僠僢僾傪妋擣偟傑偡乿偲尵傢傟偨偲偙傠偑戞俁娭栧偲暘偐傜偢丄

媥傒傕怘帠傕愛傜偢捠夁乮僑乕儖屻丄弶傔偰捠夁帪娫傪抦傞乯丅

寁夋傛傝1:06憗偄丅戝暘儁乕僗偑棊偪偰偄偨丅

乮俆乯僑乕儖傑偱

丂挿偄壓傝偱偁傞丅奒抜偲懌応偺埆偄摴傪媫崀壓偟丄

暯扲傑偨偼傗傗搊傝婥枴偺摴傪偮傜偔曕偔丅

搊傝婥枴偱偼丄廃傝傛傝尦婥椙偔丄暯扲傗壓傝偱偼憱傞恖偵偼敳偐傟傞丅

敳偄偨偺偼偨偭偨偺侾恖丄敳偐傟偨偺偼200恖偔傜偄偲巚偭偰偄偨偑丄

岞幃婰榐偐傜傒傞偲20恖偱偁傞丅

丂僑乕儖偵嬤偯偔偲埬撪偺恖偑懡偔側傞丅

僑乕儖嬤偔偱憱傞偙偲傪姪傔傜傟偨偑弶巙偳偍傝曕偄偰僑乕儖丅

丂姰憱徹偲婰擮偺T僔儍僣傪偄偨偩偔丅摿偵姶寖傕側偄丅

乮俇乯寁夋偲幚愌

丂搊傝偑庡偺戞俀娭栧傑偱偵挋嬥傪2:00偮偔傝丄

偙傟傪戞俁娭栧傑偱偵0:54怘偄偮傇偟偨偙偲偵側傞乮僑乕儖傑偱偼傎傏寁

夋偳偍傝乯丅

尨場偼丄媟偺旀楯乮偦偺墦場偼戞侾娭栧傑偱偺悈暘愛庢偺幐攕偵偁傞丅乯

偲壓傝偺庛偝乮捠忢偺庛偝偵壛偊丄俈寧枛偺嶳峴偱懌偺巜偺偡傋偰偺捾偵

彎奞傪梌偊偰偄偨乯偵偁傞丅

丂晠怱偟偰寛傔偨寁夋偼椙偔丄20帪娫偔傜偄偱曕偗傞偺偱偼側偄偐

偲偄偆暊偯傕傝傕払惉偱偒偨丅

嘆丂偄偮傕偺搊嶳偲堎側傞偙偲傪憗偔擣幆偡傋偒偱偁偭偨丅

丂嶐擭俁寧偵嶰暁摶偐傜墫尒妜墲暅偵16帪娫偐偐傝丄

偙偺搤傕敧儢妜偱俀搙丄傑偨壞傕杒傾儖僾僗偱侾搙丄12帪娫傎偳曕偄偨丅

挿帪娫曕偔昁梫偼昁偢惗偠丄孭楙偵偄偄偲峫偊丄A偵桿傢傟偨偙偲傕偁傝丄

崱夞嶲壛偡傞偙偲偲偟偨丅

丂偟偐偟丄偄偮傕偺搊嶳偵偍偄偰偼丄昗弨僞僀儉傛傝憗偔曕偄偰偄傞偑丄

帋峴偵偍偄偰偼丄昗弨僞僀儉偵傗偭偲偱偁偭偨丅

係乮俀乯偱弎傋偨丄懍偔丄偱偒傞偩偗媥傒傪偲傜偢丄挿偔曕偔偙偲偼丄

偄偮傕偺搊嶳偺忢幆傪堩扙偡傞丅

摿偵丄乽姰憱徹乿偵昞傟偰偄傞傛偆偵丄乽憱傞乿偙偲偑婜懸偝傟偰偄傞丅

傑偨丄乽曕偔乿偙偲偵偙偩傢偭偰傕偄偮傕偺搊嶳偺曕偒偱偼払惉偱偒側偄丅

偙偺偙偲偑丄傑偢擣幆偝傟偹偽側傜側偄偙偲偱偁傞丅

嘇丂儃儔儞僥傿傾摍戝夛娭學幰偵姶幱偡傞丅

丂塣塩偵嶲夋偝傟偰偄傞懡偔偺曽乆偵丄

摿偵僐乕僗偺搑拞偱椼傑偟偺惡傪偐偗偰偔傟偨曽乆偵姶幱偟偨偄丅

慞堄偩偗偱側偔丄宱尡幰偱側偄偲敪尵偱偒側偄椼傑偟偱偁偭偨丅

丂傑偨丄儖乕僩偼丄揑妋偵昞帵偝傟偰偍傝丄

儖乕僩僼傽僀儞僨儞僌偵嬯楯偡傞偙偲偼側偐偭偨丅

嘊丂柊偔側傜側偐偭偨丅堄奜偵旀傟側偐偭偨丅

丂庒偄帪偺杻悵丄尰栶偺帪偺巇帠偱宱尡偟偨揙栭偵丄

崱夞懴偊傜傟傞偐偑嵟傕怱攝偱偁偭偨偑丄慡偔柊偔側偐偭偨丅

晄巚媍偱偁傞丅偨偩偟丄A偲懪忋偘偺價乕儖傪堸傫偱婣戭偟丄

梉怘屻偡偖偵彴偵偮偄偨丅

丂儗乕僗偺俀廡娫慜偐傜晽幾偱嬯偟傒丄捒

偟偔寣埑傕忋偑傝丄懱挷晄廫暘偱偁偭偨偑丄

巜埑丄僗僩儗僢僠傪擖擮偵庴偗偨丅

怱攝偟偰偄偨僸僓偼丄僗僞乕僩屻塃偑丄偟偽傜偔偟偰嵍偑捝傒丄

傑偨棊梩偵塀傟偨揮愇傗彫巬偱懌庱傪搙乆偹偠偭偨偑丄

偄偢傟傕戝帠偵偼帄傜偢丄媟偑挘偭偨掱搙偱偁傞丅

傗偼傝嬻壸偼妝偱偁傞丅

丂10擭掱慜丄搒妜楢偺搊嶳嫵幒偺拠娫偐傜偙偺儗乕僗偵

桿傢傟偨偙偲偑偁傞丅帺怣傕側偔丄柺敀偔傕側偝偦偆側偺偱丄

嶲壛偟側偐偭偨偑丄偦偆偟偰偄偨傜搑拞偱憗乆偵

儕僞僀傾偡傞偙偲偵側偭偨偙偲偼娫堘偄側偄丅

偦傟憡墳偺弨旛傪昁梫偲偡傞壵崜側儗乕僗偱偁傞丅